Vor 25 Jahren: Erdbeben im Raum Ebreichsdorf (NÖ)

Am 11. Juli 2000 ereignete sich um 04:49:49 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit 3 km südlich von Ebreichsdorf im Wiener Becken, ca. 30 km südlich des Stadtzentrums von Wien, das stärkste Erdbeben seit 1972 (Seebenstein) in diesem Gebiet. Die Magnitude betrug 4,8 auf der Richterskala. Mehr als 1000 Fühlbarkeitsmeldungen gingen beim Österreichischen Erdbebendienst ein und ermöglichten eine detaillierte makroseismische Auswertung.

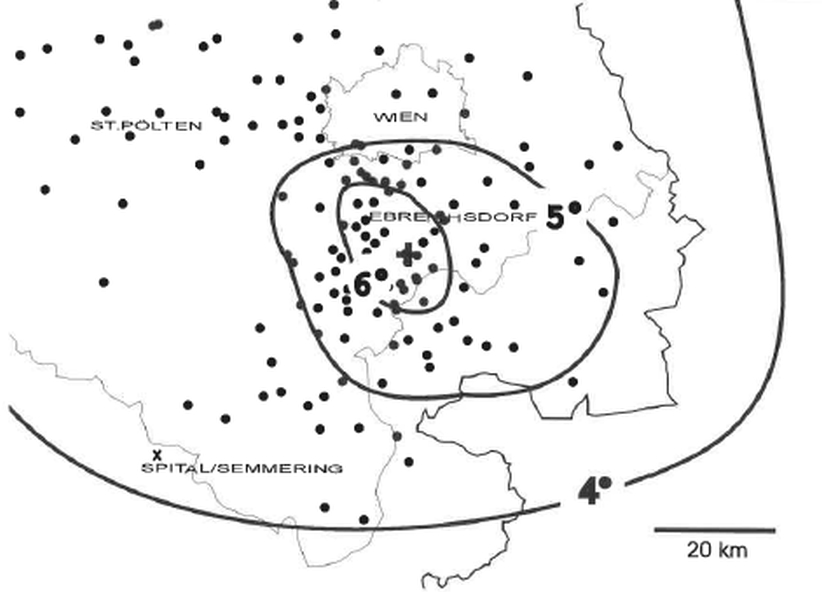

Die Ergebnisse der Analyse wurden in einer Isoseistenkarte, die die Auswirkungen des Bebens zeigt, dargestellt. Sie liefert eine Darstellung der Auswirkungen eines Erdbebens an der Oberfläche. Der Gesamtbereich, in dem die Erschütterungen fühlbar sind, wird als Schüttergebiet bezeichnet.

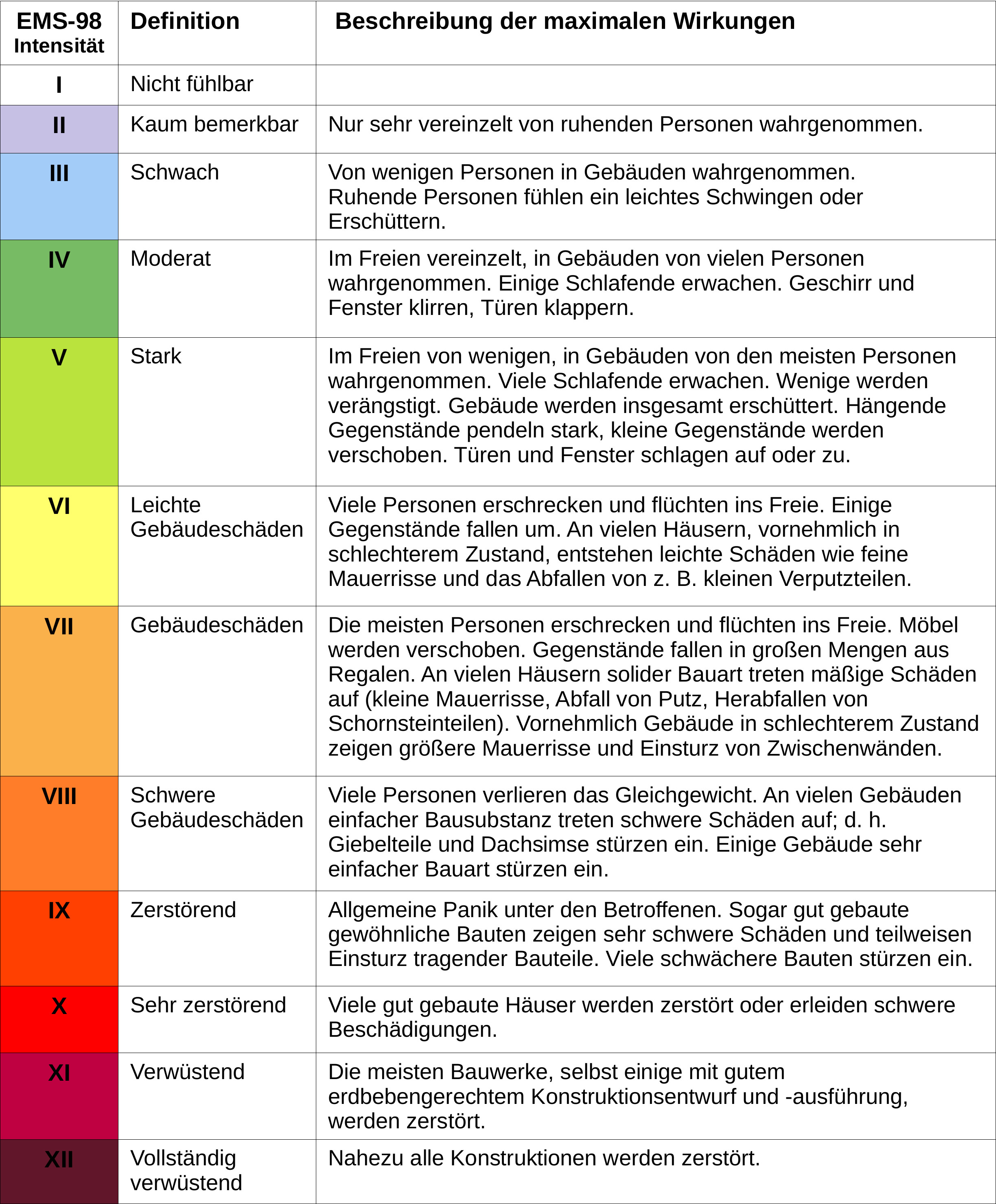

Die Epizentralintensität erreichte etwas mehr als VI Grad auf der zwölfstufigen Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98). Die Erschütterungen wurden in weiten Teilen Ostösterreichs und auch in Wien deutlich verspürt. Im Epizentrum in Ebreichsdorf und Umgebung traten beträchtliche Gebäudeschäden auf. So wurde die Volksschule in Trumau wegen Einsturzgefahr gesperrt und die Zimmerdecken mussten großteils erneuert werden. Auch in weiter entfernen Orten, wie z.B. in Eisenstadt, Traiskirchen und Gumpoldskirchen wurden stärkere Beschädigungen gemeldet. Dort gab es ebenfalls große Risse in Mauern und beschädigte Schornsteine.

Die Bebentätigkeit im südlichen Wiener Becken ist in der horizontalen Verschiebung entlang der Mur-Mürztal-Störung zu suchen, die bewirkt, dass der östliche Krustenteil nach Osten gedrängt wird. Im Rahmen dieser Bewegung entstand das Wiener Becken, das von einer Tiefenstörung durchquert wird, an der Ebreichsdorf liegt. Sie erstreckt sich von Seebenstein (Erdbeben 1972) über Wiener Neustadt (starke Erdbeben in den Jahren 1668, 1712, 1841), Ebreichsdorf (Erdbeben 1938, 2000, 2013) und Schwadorf (Schadensbeben 1927) und findet nördlich der Donau eine Fortsetzung in Richtung Slowakei (Erdbeben bei Dobra Voda, 1904).

Wie die historische Erdbebenforschung gezeigt hat, war Ebreichsdorf auch während der vergangenen Jahrhunderte immer wieder Schauplatz stärkerer Erdbeben. Das erste Beben, das dokumentierte Schäden zur Folge hatte, ereignete sich im Jahr 1590 mit einer rekonstruierten Magnitude von 3,9. Im Jahre 1938 fand das stärkste und folgenschwerste Beben statt, das in Ebreichsdorf jemals gemessen wurde. Es wies eine Magnitude von 5,0 auf. Damals kam es im Bereich des Epizentrums an fast allen Häusern zu Beschädigungen des Mauerwerks, wobei manche Risse zentimeterbreit waren. Rauchfänge wurden beschädigt, in Baden stürzten Ballustraden herab, im 10. Wiener Gemeindebezirk stürzten Fabrikschlote ein.

Ebreichsdorf liegt in einer Zone mit einer relativ hohen Erdbebengefährdung, die vergleichbar mit jener im steirischen Mürztal oder im Raum Innsbruck ist. Dieser Tatsache wird in der ÖNORM EN 1998-1 zur erdbebenangepassten Bauweise Rechnung getragen. Siehe auch www.oge.or.at.

Nach dem Hauptbeben folgte um 12:56 Uhr MESZ ein starkes Nachbeben der Magnitude 4,5. Seit den Ereignissen im Juli 2000 traten zwei weitere Erdbeben mit einer Intensität größer gleich V auf. So ereignete sich am 20. September 2013, um 04:06 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit im Raum Ebreichsdorf ein Erdbeben mit einer Magnitude von 4,3. Auch dieses Erdbeben wurde nicht nur in Niederösterreich, sondern auch im Burgenland und in Wien deutlich verspürt. 12 Tage später folgte am 2. Oktober 2013 um 19:17 Uhr MESZ ein etwa gleich starkes Erdbeben mit Epizentrum bei Ebreichsdorf, das ebenfalls stark verspürt und von mehr als 3000 Personen dem Erdbebendienst gemeldet wurde. Die Epizentralintensität erreichte in beiden Fällen V bis VI Grad auf der zwölfteiligen Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98). Im Zeitraum 2000 bis heute wurden insgesamt sieben Erdbeben in der Region mit Magnituden zwischen 3 und 4,5 verzeichnet.

Im Gegensatz zur Magnitude, die aus Messdaten ermittelt wird, ist die Intensität eines Bebens ortsabhängig und wird in der Regel aus Erdbeben-Wahrnehmungsberichten ermittelt. Die so gewonnenen Intensitätsdatenpunkte werden schließlich auf einer Landkarte dargestellt und es können daraus das Schüttergebiet und das Ausmaß der lokalen Auswirkungen – z.B. das Schadensgebiet – abgeleitet werden. Gebräuchlicherweise werden Intensitäten als römische Ziffern dargestellt von I (nicht verspürt) bis XII (totale Zerstörung) nach der EMS-98 Skala.

Die Erdbebenintensität wird, wie bereits erwähnt, aus Wahrnehmungsberichten der Bevölkerung, sowie historischen Aufzeichnungen von Erdbebenschäden bestimmt. Bevor es Seismometer gab, sind dies die einzigen Quellen um Informationen über vergangene Erdbeben zu erhalten. Aus der Intensitätsverteilung kann man Rückschlüsse auf die Herdtiefe des Erdbebens und die während des Erdbebens freigesetzte seismische Energie ziehen, und zwar ohne Zuhilfenahme von Instrumenten. Deshalb kommt der sogenannten makroseismischen Erdbebenauswertung besonders bei historischen Erdbeben große Bedeutung zu, sofern die Auswirkungen dieser Erdbeben in den Überlieferungen gut beschrieben sind.